Una Nueva Mirada a la América Portuguesa: La Cuestión Agraria y la Plataforma SILB

11 mayo 2025

11 mayo 2025

Por Gilson Mateus

Al abordar la cuestión agraria en el período colonial en su conjunto, teniendo como punto de partida el sistema sesmarial implementado por la Corona portuguesa en Brasil, la base debe ser la ampliación del debate, a través de las investigaciones académicas actuales, en torno a la comprensión de que la expansión fue un proceso mucho más complejo y dinámico de lo que se había imaginado. Las cuestiones que tocan aspectos del acceso a la tierra no están exentas de este proceso.

Estos cambios historiográficos se han reflejado especialmente en cambios cruciales en los clásicos que pensaron este período de la Historia de Brasil. Estas cuestiones desde la historiografía clásica emergen especial y principalmente en el cuestionamiento del proceso de centralización de la monarquía. Según Hespanha, “algunas concepciones actuales sobre la historia política e institucional del imperio portugués requieren una profunda revisión, ya que la visión dominante es la de la centralidad de la corona” (HESPANHA, 2009, p.167).

Este proceso de propagación de una percepción política distorsionada, como la centralidad política del Imperio, refuerza interpretaciones distorsionadas sobre el proceso de colonización y sus implicaciones en la colonia, que ignoran la dinámica y la complejidad del proceso del proyecto empresarial colonial desarrollado por la corona. Sin embargo, hay un esfuerzo en la producción historiográfica actual por movilizar esfuerzos para desmitificar y dilucidar estas percepciones erróneas, alterando así cambios profundos en la percepción de la organización del mundo colonial.

Estos esfuerzos pueden ejemplificarse a partir de las formas de entender el proceso de colonización en Brasil, donde el modelo del Antiguo Régimen en el Trópico – ART, encabezado por João Fragoso en su artículo titulado “Una lectura del Brasil colonial: bases de materialidad y gobernabilidad” en el Imperio” (2000), que pretende traer las notabilidades en el proceso de comprensión del modelo colonial emprendido en Brasil, oponiéndose a la idea de la colonia como una extensión de la Historia económica de su metrópoli, tal como lo propone el modelo del Antiguo Sistema Colonial – ASC, cuyo principal historiador es Fernando Novais (1979).

De ello, por tanto, se entiende que la génesis del proceso de expansión ultramarina portuguesa se inició a mediados del siglo XV, hacia 1415, cuando, con la conquista del territorio de Ceuta, se inició el proceso de exploración e invasión del continente africano. por los lusitanos. Sin embargo, a la luz de esta percepción pionera del imperio portugués en el proceso de expansión ultramarina, Thomaz (1994) señala tres elementos principales que pueden explicar el proceso pionero portugués .

En este sentido, es claro que cada uno de estos procesos enumerados por Thomaz está relacionado con uno mismo, es decir, la revolución demográfica que se produjo en Europa en el siglo XI, corroborando así la promoción de la percepción de que la expansión portuguesa es intrínsecamente relacionado con el crecimiento comercial y financiero que experimentó Europa al inicio de la modernidad, lo que posibilitó la entrada de productos extranjeros a esta sociedad. Por lo tanto, como se señaló, no hubo un proyecto colonial consolidado para la expansión portuguesa, donde se pueden ver fallas y aperturas en las primeras formaciones de espacios coloniales de ultramar, donde la idea misma de la centralidad de la corona portuguesa también es cuestionable. como las formaciones sociales jerárquicas que sustentaban a la colonia.

A partir de este momento inicial de expansión ultramarina, a pesar de los problemas que permeaban a la corona, la primera aventura en la costa occidental de África tuvo un éxito considerable. Sin embargo, en esta época, los imperios de Europa estaban concentrando esfuerzos para mitigar los efectos de la peste bubónica en sus territorios. A raíz de ello, la corona lusitana, a finales del siglo XIV, otorgó una legislación de sesmarias con vistas a solucionar los problemas provocados por esta crisis sanitaria, provocando problemas relacionados con el hambre y la escasez en la producción agrícola. En este caótico escenario, el imperio portugués encontró como alternativa la implementación del sistema sesmarial, que inicialmente tenía como objetivo promover la producción agrícola y, en consecuencia, aliviar el hambre y la pobreza en su territorio (RAU, 1982).

Además, hay autores que también afirman que, en aquella época, la Corona portuguesa también pretendía establecer un mayor control sobre sus tierras sobre quienes mantenían la producción y el cultivo agrícola, eliminando la capa campesina (CASTRO, 1964). En la configuración de este escenario, se implementó en ultramar el régimen de sesmarias -ya utilizado por Portugal desde 1375, como forma de solucionar la crisis de suministro de alimentos provocada por la Peste Negra – que garantiza, en el período colonial, la posesión de la tierra a quienes apostaron por la colonización del espacio cedido.

Así, el peticionario, al solicitar una carta sesmaria, necesitaba justificar su solicitud. Tras la concesión, hubo que cumplir numerosas obligaciones, entre ellas el cultivo, la demarcación y la confirmación real. Aunque muchas cartas no fueron confirmadas por el rey, este proceso fue esencial para promover el aprendizaje histórico. Por tanto, es de suma importancia resaltar la relevancia de las Humanidades Digitales y de la plataforma SILB en la promoción de un enfoque más interactivo y dinámico en la enseñanza de la historia de la América portuguesa.

En relación a esta solicitud, Junqueira (1976) detalla que: “La solicitud recibió información del Real Proveedor de Hacienda del municipio donde se encontraba el terreno, y del procurador de la Corona, construyéndose así la orden final. Es cierto que la carta sesmaria se redacta en la Secretaría de Estado, como título provisional, y correspondía al interesado solicitar al rey, en el plazo de tres años, la carta de confirmación, que era el título definitivo (…) El otorgamiento de la carta de sesmaria, se hizo para que el concesionario pudiera disfrutar de la tierra como propia, para él y para todos sus herederos, ascendientes y descendientes (…) (JUNQUEIRA, 1976, p. 69). “

Por ello, a partir de la aplicabilidad del sistema, la Corona buscó alternativas que permitieran regular el otorgamiento de cartas de sesmaria, especialmente con las reales órdenes de 1695 y 1697, que ratificaba la obligación de cultivo -premisa obligatoria desde 1375 en el primer sesmaria-. legislación- y la delimitación del territorio, respectivamente. Según Alveal (2015) “Antes de la Real Orden del 27 de diciembre de 1697, el tamaño estaba relacionado con la utilidad, punto que ya estaba establecido en las Ordenanzas y confirmado en el Regimiento de Tomé de Souza. La nueva ley estableció la medida de 3 leguas de largo por 1 legua de ancho en las zonas agrícolas, señalando que esta sería la medida que un sesmero podría aprovechar (ALVEAL, 2015, p. 250)”

Esto revela que la Corona buscaba alternativas jurídicas no sólo para regular el territorio concedido, sino también para delimitar el territorio que un sesmero podía cultivar, demostrando con la nueva ley que la Corona portuguesa aún no tenía pleno conocimiento de las dimensiones territoriales de su colonia principal. En este sentido, Motta (2008) afirma que existen al menos tres impasses que enfrenta la administración portuguesa en la regulación legal de las concesiones de tierras: “El primero fue que la implementación de un instituto legal, creado para promover el cultivo, se utilizó para garantizar la colonización. En las tierras coloniales, la cuestión no se limitaba a la necesidad de utilizar la tierra, sino que implicaba fundamentalmente ocupar y explotar estas tierras, denominándose como área colonial.

En segundo lugar, la obligación y el incentivo de cultivar estimularon el crecimiento de categorías sociales ajenas a los sesmeros. Muchos de ellos, por ejemplo, prefirieron arrendar sus tierras o parte de ellas a inquilinos que a menudo transfirieron parcelas de tierra a pequeños agricultores. (…) En tercer lugar, la incapacidad de la Corona para controlar eficazmente el cumplimiento de sus demandas fomenta el crecimiento de la figura del okupación, es decir, de quien toma posesión de tierras, ya sean supuestas o efectivamente desocupadas (MOTTA, 1998, p. 121). /122).

En este sentido, pensando en reunir todo este corpus documental, se diseñó la plataforma SILB con la propuesta de conformar una recopilación de cartas semánticas de todas las capitanías del Brasil Colonial. A pesar de los constantes esfuerzos para movilizar de la mejor manera posible el sistema, que actualmente aún está en progreso, ya existe una gran cantidad de documentos cuyas inserciones ya se encuentran en etapas avanzadas de inserción, como son los cuerpos documentales de las siguientes capitanías: Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Bahía, Piauí y Mato Grosso.

Por lo tanto, la Plataforma SILB cuenta con mecanismos de búsqueda y filtrado que facilitan el acceso a los investigadores y/o interesados en buscar el acceso a las cartas de sesmaria de las respectivas capitanías, con la posibilidad de buscar por el nombre del sesmero, por las características geográficas del sesmaria concedida y por la confirmación real de la sesmaria por la corona. En la imagen 1 a continuación, se encuentra la interfaz de presentación de la plataforma, donde se presenta el objetivo y la contextualización de las fuentes insertadas en la misma.

Imagen 1 – Interfaz de presentación de la plataforma

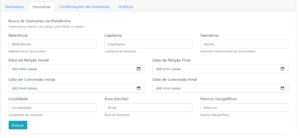

En la imagen 2 a continuación, es posible identificar la primera opción de búsqueda disponible en la plataforma, permitiendo seleccionar tanto el nombre del sesmero mencionado en la carta de concesión como el nombre estandarizado para su uso. Además, también es posible filtrar por el sexo de estos sujetos y sus respectivas capitanías. Vale destacar que no es necesario completar todos los datos para realizar la búsqueda, aunque sí para tener el filtrado más afinado.

Imagen 2- Interfaz de búsqueda de sesmero, SILB, 2023

En la imagen 3, a su vez, es posible comprobar otra forma de búsqueda en SILB, esta vez teniendo en cuenta datos relacionados con la propia documentación. Por lo tanto, es posible filtrar por características geográficas, como ubicación, área en hectáreas y/o puntos de delimitación (hitos geográficos). Además, también se puede buscar información ya conocida del documento, como las fechas de petición, la capitanía en la que se otorgó y también la referencia del documento

Imagen 3 – Interfaz de búsqueda de Sesmarias, SILB, 2023

El tercer mecanismo de búsqueda, como se puede observar en la imagen 4, es el filtrado a través de la confirmación real de la sesmaría. En este apartado se pueden buscar referencias temporales (fechas de confirmación), nombre del monarca que lo otorgó y también el tipo de registro que se realizó, como registro general de favores, cancillería y consejo de ultramar). También podrá realizar la búsqueda referenciando la petición, en caso de conocimiento por parte de la persona investigada y/o interesada en la búsqueda.

Imagen 4 – Interfaz de búsqueda de confirmación real de sesmaría, SILB, 2023

Finalmente, la cuarta interfaz contenida en la plataforma permite generar gráficos con datos de los sesmarias ya insertados, como se ve en la imagen 5. En este apartado hay una serie de formas de generar gráficos, entre las que puedes elegir. por formas de barra y línea. Además, también es posible elegir la capitanía de la que desea tener los datos así como el periodo y/o intervalo de tiempo que desea analizar. Este mecanismo, por lo tanto, es de suma importancia para el desarrollo de estudios de carácter cuantitativo, p.e.

Imagen 5 – Interfaz para generación de gráficos de concesiones de sesmaria, SILB, 2023

Con esto, podemos observar que la plataforma ofrece múltiples posibilidades de búsqueda en su base de datos, pudiendo ofrecer al investigador y, en el escenario aquí propuesto para el análisis, al docente, una serie de medios y exploraciones didáctico-pedagógicos en el aula, tales como cómo se podrá observar en la propuesta didáctica desarrollada en este artículo, cuyo objetivo, al final, es capacitar al estudiante para comprender las relaciones entre los sujetos y la naturaleza; el uso del espacio ambiental en su vida cotidiana; cuestiones relacionadas con el uso de la tierra; los problemas de origen histórico de la concentración local de tierras; y, finalmente, el reflejo de esos impactos en la vida de los sujetos, destacando la producción de alimentos y la reciente amplificación del hambre estructural.

Todos estos conceptos deben trabajarse a partir de los principios que guían la concepción de sostenibilidad, tal y como recogen los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU . El tema agrario -objetivo de análisis en este artículo- permite trabajar, por ejemplo, en el objetivo 2 -cuya agenda es Hambre Cero y Agricultura Sostenible, que prevé acabar con el hambre, alcanzar la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición y promover una agricultura sostenible-. de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) enumerados por la organización.

A partir de este tema, se puede llevar a los estudiantes a pensar en cuestiones contemporáneas como: ¿Qué lleva a Brasil, como uno de los países con mayor tierra cultivable del planeta, a tener un gran número de personas viviendo en condiciones de inseguridad alimentaria? o incluso pensar en cuestiones relativas a la concentración de tierras y al Movimiento de los Sin Tierra – MST, por ejemplo. También se pueden abordar otras cuestiones basadas en demandas contemporáneas que a veces plantean los estudiantes en el aula.

Semblanza: Estudiante de Maestría en Historia del Programa de Posgrado en Historia (UFRN); Es licenciado en Historia (UFRN) y tecnológico en Administración (CENEP/SEEC). Como investigador forma parte de la Red de Humanidades Digitales, registrada bajo el registro RDH 0249. Miembro del Laboratorio de Experimentación de Historia Social (LEHS/UFRN), enfocado en proyectos de Humanidades Digitales, Bases de Datos e Historia Agraria en América Latina. También es investigador del proyecto Mapeo de Colecciones Etnográficas en Brasil (UFF), que tiene como objetivo mapear y difundir colecciones de objetos de poblaciones originarias y tradicionales en museos brasileños. Además, forma parte del Laboratorio de Historia de Minas Gerais y Patrimonio Cultural (PUC-MG) y parte del consejo editorial de la revista Espacialidades (UFRN/PPGH) y becario de la CAPES. Sus intereses de investigación incluyen Historia Latinoamericana; Historia Agraria; Museología, Memoria y Patrimonio; Historia, Imagen, Visualidad; Teoría descolonial y humanidades digitales.

Recientes

commons (5) Congresos (5) conocimiento abierto (2) cultura digital (10) Derechos de autor (4) Digital Humanities (11) digitalización (10) edición (4) educación (11) educación a distancia (3) educación en línea (12) educación permanente (4) ENEO (3) entorno digital (2) Estudios literarios (4) Eventos (3) Filosofía (8) genealogía (5) Global DH (5) Heidegger (2) Historia (3) Humanidades Digitales (54) Kathleen Fitzpatrick (2) Knowledge society (2) lectura (8) lenguaje (2) literatura (3) medios digitales (3) Modificación de prácticas (15) Multidisciplinariedad (2) México (3) open knowledge (3) políticas públicas (2) preservación digital (5) Procomún (3) redes sociales (4) RedHD (20) sociedad de la información (5) sociedad del conocimiento (6) Tecnología (8) tecnología educativa (14) traducción (3) Twitter (2) UNAM (3) Wikipedia (4)